日本は四方を海に囲まれた島国です。その中でも、東西南北の「端」に位置する地には、歴史的背景や特別な自然環境があり、訪れる人々を魅了します。私はこれまで、日本の四端と言われる各地を旅し、それぞれの場所で特別な体験をしてきました。本記事では、実際に訪れた12か所の「日本の四端」の魅力を、実体験を交えて詳しくご紹介します。

第1章:日本の最北端「宗谷岬」

北海道稚内市に位置する宗谷岬は、日本最北端の地として知られています。この地を訪れた際には、その厳しい自然環境と広がるオホーツク海の雄大な景色に圧倒されました。

1-1. 宗谷岬の歴史と象徴

宗谷岬は、北緯45度31分、東経141度56分に位置し、日本本土の最北端とされています。岬のランドマークである「日本最北端の地の碑」が、多くの観光客にとっての目印となっています。この碑は1978年に設置され、「ここが日本の最北端」という証明書も取得できます。私も訪れた際に記念に証明書をもらい、旅の記念としました。

1-2. 宗谷岬で感じた壮大な景色

宗谷岬を訪れると、真っ先に目に飛び込んでくるのは、どこまでも続くオホーツク海です。冬には流氷がやってきて、まさに自然の厳しさと美しさを同時に感じることができます。また、晴れた日には約43km先のサハリン(樺太)が見えることもあり、国境を意識させられる場所です。

私が訪れた日は幸運にも快晴で、遠くサハリンの山々が薄っすらと見えました。北風が肌を刺すように冷たかったのですが、それもまた「最北端らしさ」を強く感じさせてくれました。

1-3. 宗谷岬での体験

宗谷岬には、「宗谷岬公園」という展望台やモニュメントが設置されており、周囲を散策するだけでも楽しめます。特に印象的だったのは、第二次世界大戦で撃沈された輸送船「宗谷丸」を記念した「氷雪の門」です。この門には平和への祈りが込められており、自然の美しさと歴史の重みを同時に感じられる場所でした。

また、宗谷岬周辺には「宗谷黒牛」という名産品もあります。岬での観光を終えた後、地元の焼肉店でいただいた黒牛ステーキは、寒さで冷えた体を温めてくれる美味しさでした。

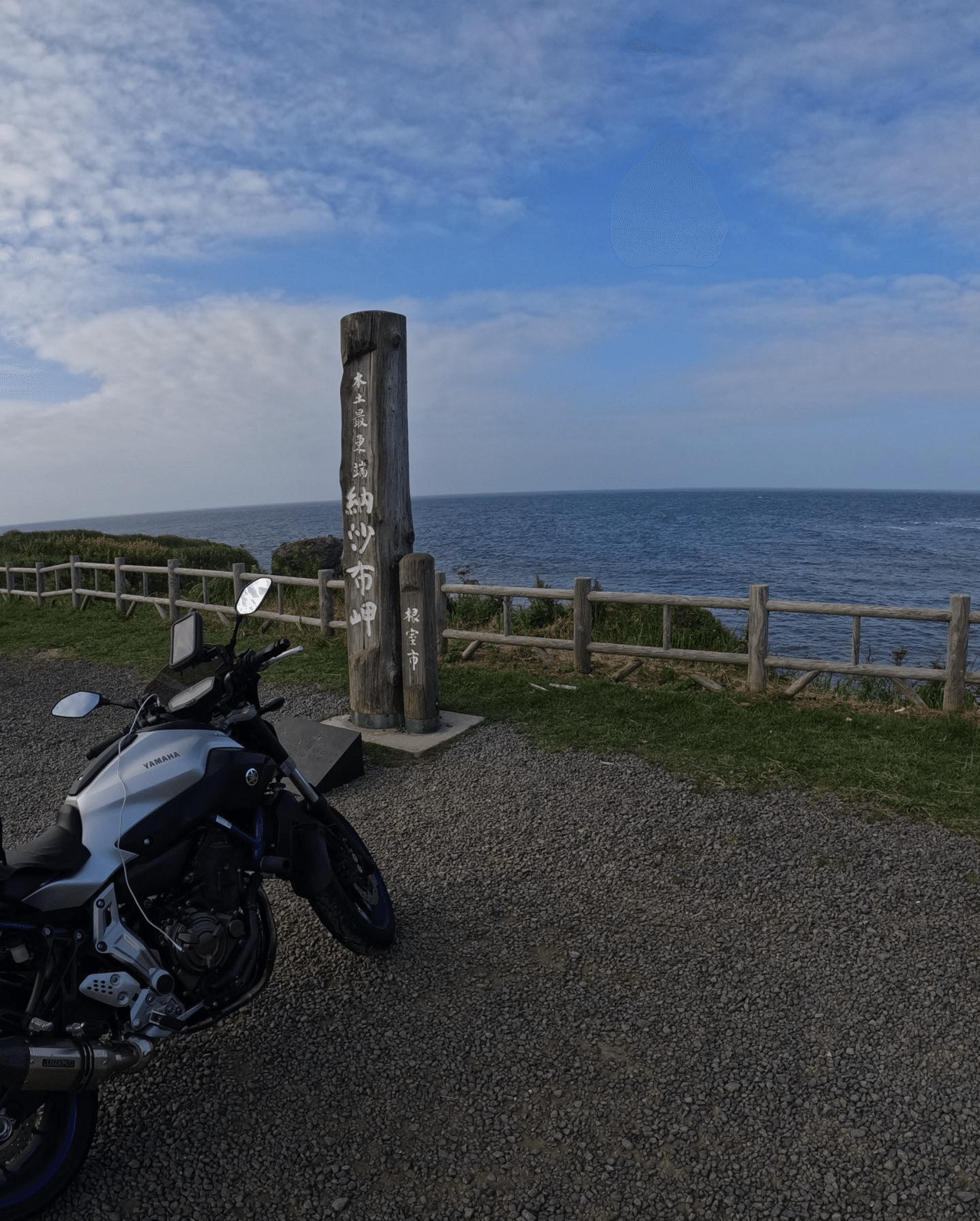

第2章:日本の最東端「納沙布岬」

北海道根室市に位置する納沙布岬は、日本本土の最東端として有名です。宗谷岬とは異なる雰囲気が漂うこの地では、特に北方領土問題の現実を感じさせられる場所でした。

2-1. 納沙布岬の歴史と北方領土

納沙布岬は、北緯43度22分、東経145度49分に位置します。ここは、北方四島(歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島)がすぐ目の前に広がる場所で、日本の領土問題を象徴する地でもあります。

私が訪れた際、岬の先端にある「四島のかけ橋」というモニュメントに足を運びました。このモニュメントは、北方領土返還への願いを込めて建てられたものです。遠くに見える島々が現在も帰属を巡って議論されていることを考えると、心に複雑な思いが込み上げました。

2-2. 納沙布岬の自然と景色

納沙布岬で最も印象的だったのは、遮るもののない水平線です。特に冬の納沙布岬は厳しい寒さに包まれており、海の風が肌を刺すような冷たさを感じさせます。

私が訪れたのは春先でしたが、それでも冷たい風が吹いていました。それでも、この風景の中に立っていると、「ここが日本の最東端なのだ」と思うだけで、旅の充実感が一層深まります。

2-3. 納沙布岬での見どころ

岬周辺には「望郷の塔」という施設もあり、北方領土を望むための展望台があります。双眼鏡を使えば、肉眼では見えない近隣の島々の細部まで見ることができます。また、納沙布岬灯台も特徴的で、赤と白のストライプが美しいこの灯台は、日本で最も古い灯台の一つです。

観光の後、地元で人気の「納沙布漁港」でいただいた新鮮なウニとカニは格別でした。特にウニは濃厚で甘く、岬の冷たい風を忘れさせるほどの美味しさでした。

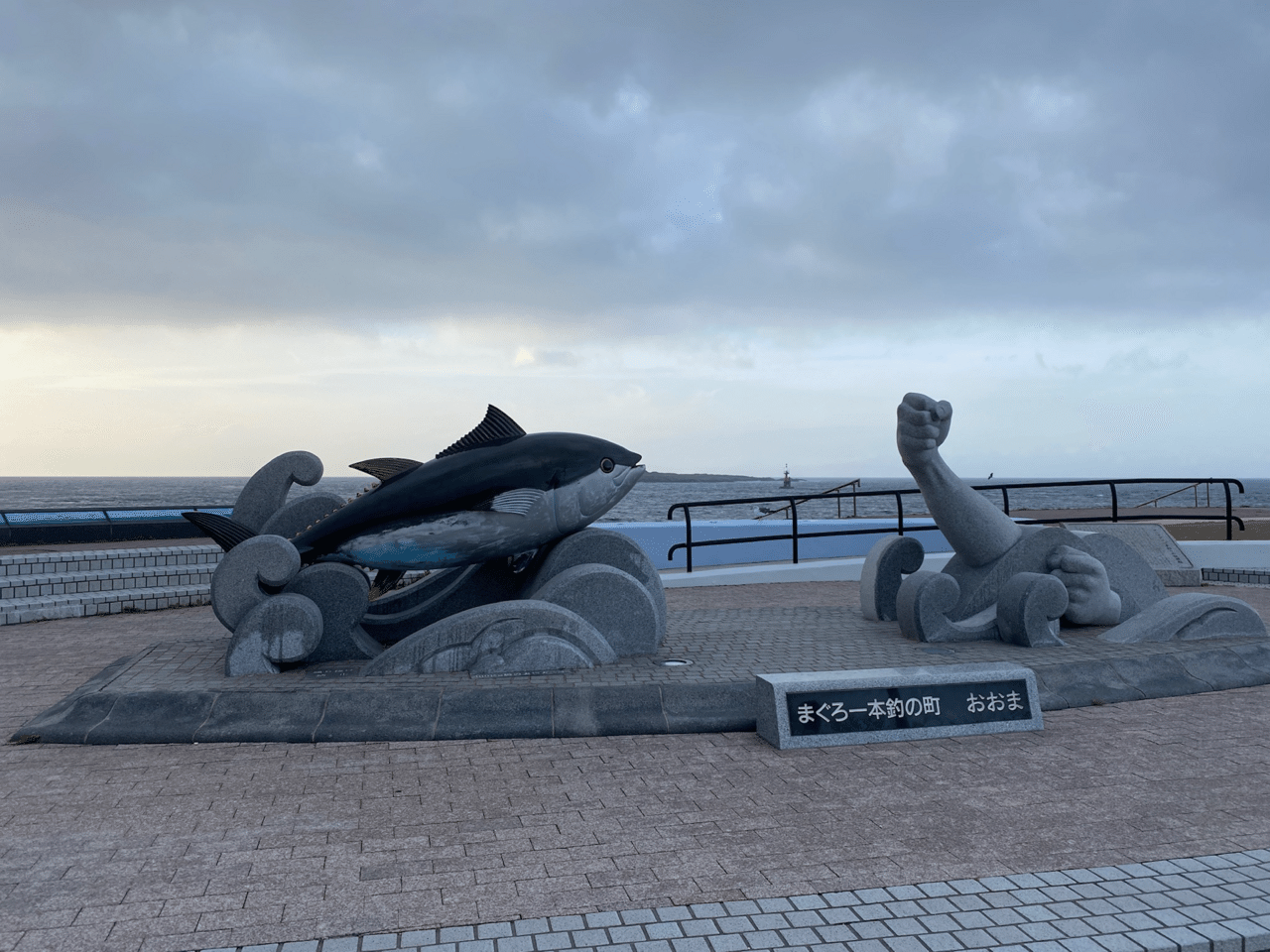

第3章:本州最北端「大間崎」

青森県の最北端に位置する大間崎は、マグロの産地として全国的に有名な地です。ここでは、宗谷岬や納沙布岬とは異なる「生活と自然の調和」を感じることができました。

3-1. 大間崎のシンボル「マグロ」

大間崎といえば「大間のマグロ」が有名です。岬に到着すると、真っ先に目に飛び込んできたのは、巨大なマグロのモニュメントでした。これほどまでに一つの産物が地域全体のアイデンティティを形成している場所は珍しいと感じました。

実際、岬の近くにはたくさんのマグロ専門店があり、新鮮な刺身や寿司を楽しむことができます。私も観光を終えた後、地元の定食屋で「大間マグロ丼」をいただき、その旨味に感動しました。

3-2. 大間崎から望む津軽海峡

大間崎からは、津軽海峡を隔てて北海道の函館を望むことができます。この地を訪れた日は天候に恵まれ、函館山がはっきりと見えました。「本州の端から北海道を眺める」という体験は、地図上でしか味わえない感動をリアルに感じさせてくれました。

3-3. 大間崎での体験

岬を散策していると、釣り人や観光客が集まり、大間のマグロだけでなく「本州最北端の地」というステータスを求めて訪れる人々の多さに驚きました。特に、津軽海峡を渡るフェリーの存在感が印象的で、この場所が本州と北海道をつなぐ重要な拠点であることを実感しました。

第4章:本州最東端「魹ヶ崎」

岩手県宮古市に位置する魹ヶ崎(とどがさき)は、本州最東端の地として知られています。到達するには徒歩でのトレッキングが必要な場所であり、秘境感あふれる体験ができました。

4-1. 魹ヶ崎への道のり

魹ヶ崎に到達するには、宮古市田老からさらに車で行ける限界まで向かい、その後「魹ヶ崎トレッキングコース」を進む必要があります。この道のりは片道約1時間半にも及び、道中は手つかずの自然が広がっています。

私が訪れた日は天気も良く、コースを進むにつれて徐々に海の音が大きくなっていくのが印象的でした。山道を抜け、ようやく灯台が見えたときの達成感は、他の岬では味わえない特別なものでした。

4-2. 魹ヶ崎灯台と絶景

魹ヶ崎灯台は、本州最東端を示すシンボルです。灯台の周囲に立つと、360度の大海原が広がり、水平線が一望できます。ここからは太平洋が果てしなく広がり、まさに「地球の端」にいる感覚を味わえました。

特に、夕方に訪れると水平線に沈む夕日が美しく、日常を忘れてしまうほどの絶景でした。

4-3. 魹ヶ崎での特別な体験

魹ヶ崎で印象的だったのは、観光地化されていない「自然そのもの」の魅力です。訪れる人が少ないため、静けさの中で自分だけの時間を過ごせます。また、地元の方から「ここにしかない絶景ポイント」を教えてもらい、海食崖の上に立って波の音を聞きながら心を癒されました。

トレッキング後に田老の道の駅でいただいた「田老ホタテの焼き物」も絶品で、自然と食の豊かさを同時に楽しめた旅でした。

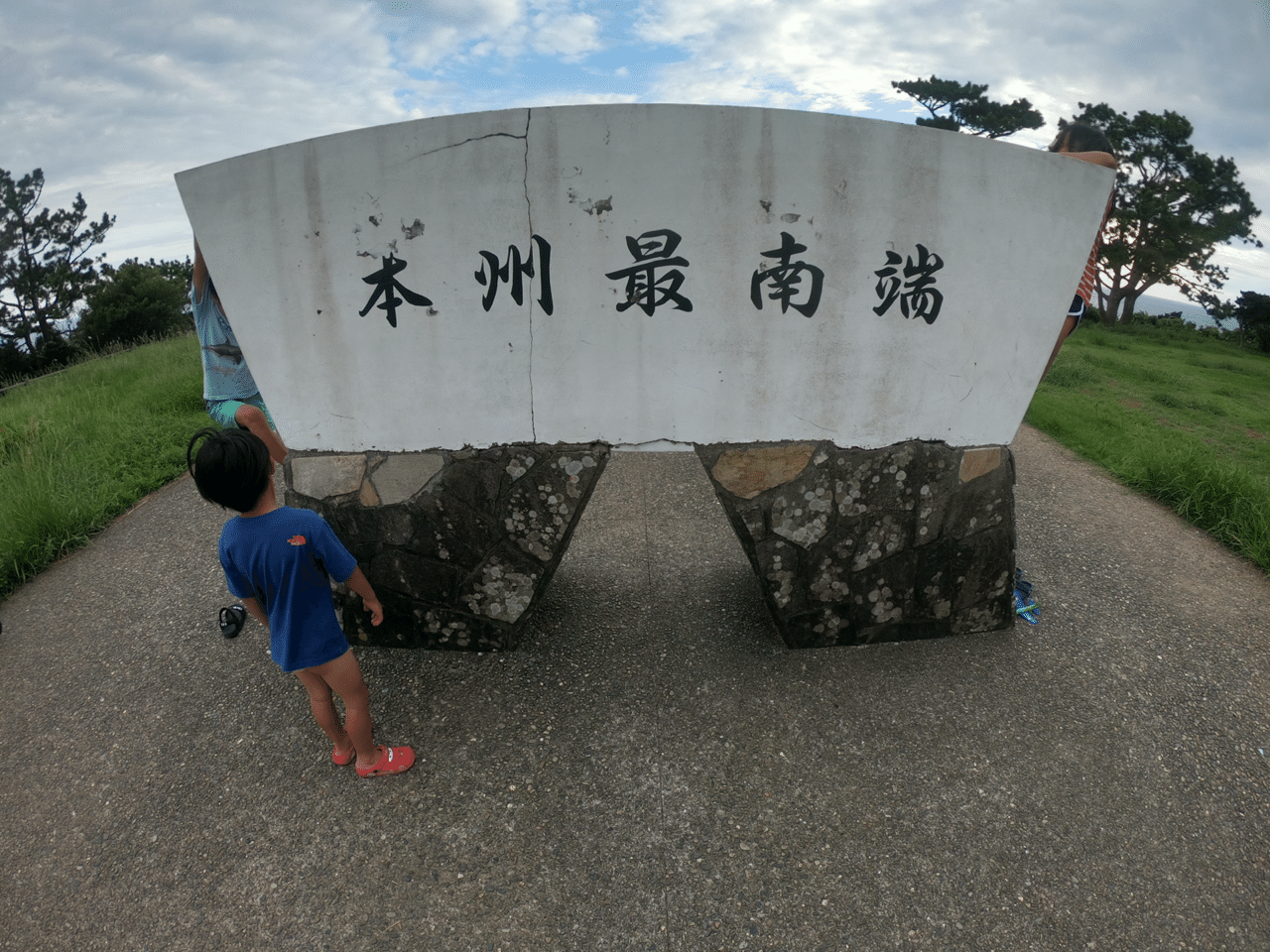

第5章:本州最南端「潮岬」

和歌山県串本町に位置する潮岬は、本州最南端の地として有名です。この地では、日本で唯一の「南に広がる地平線」を眺めることができます。

5-1. 潮岬の象徴「潮岬灯台」

潮岬灯台は、日本で最初に建設された洋式灯台のひとつで、歴史的価値の高い建造物です。私が訪れた際、灯台の上に登って周囲を見渡すと、太平洋の広大さを実感しました。

灯台の内部には歴史を感じる展示もあり、製造技術や灯台守の生活について知ることができました。

5-2. 潮岬の絶景ポイント

潮岬では、「潮岬観光タワー」からも絶景を楽しめます。ここからは360度のパノラマビューで太平洋が広がり、特に晴天の日には水平線がくっきりと見えます。

また、岬の周辺には海岸線を歩ける遊歩道が整備されており、海風を感じながらの散策が楽しいひとときでした。

5-3. 潮岬での地元グルメ

潮岬を訪れた際には、地元の名産「クエ料理」を味わいました。冬の時期に旬を迎えるクエ鍋は、岬の冷たい風の中で体を温めてくれる贅沢な一品でした。また、近くの串本駅周辺でいただいた「しらす丼」も絶品で、太平洋の恵みを存分に堪能しました。

第6章:本州最西端「毘沙ノ鼻」

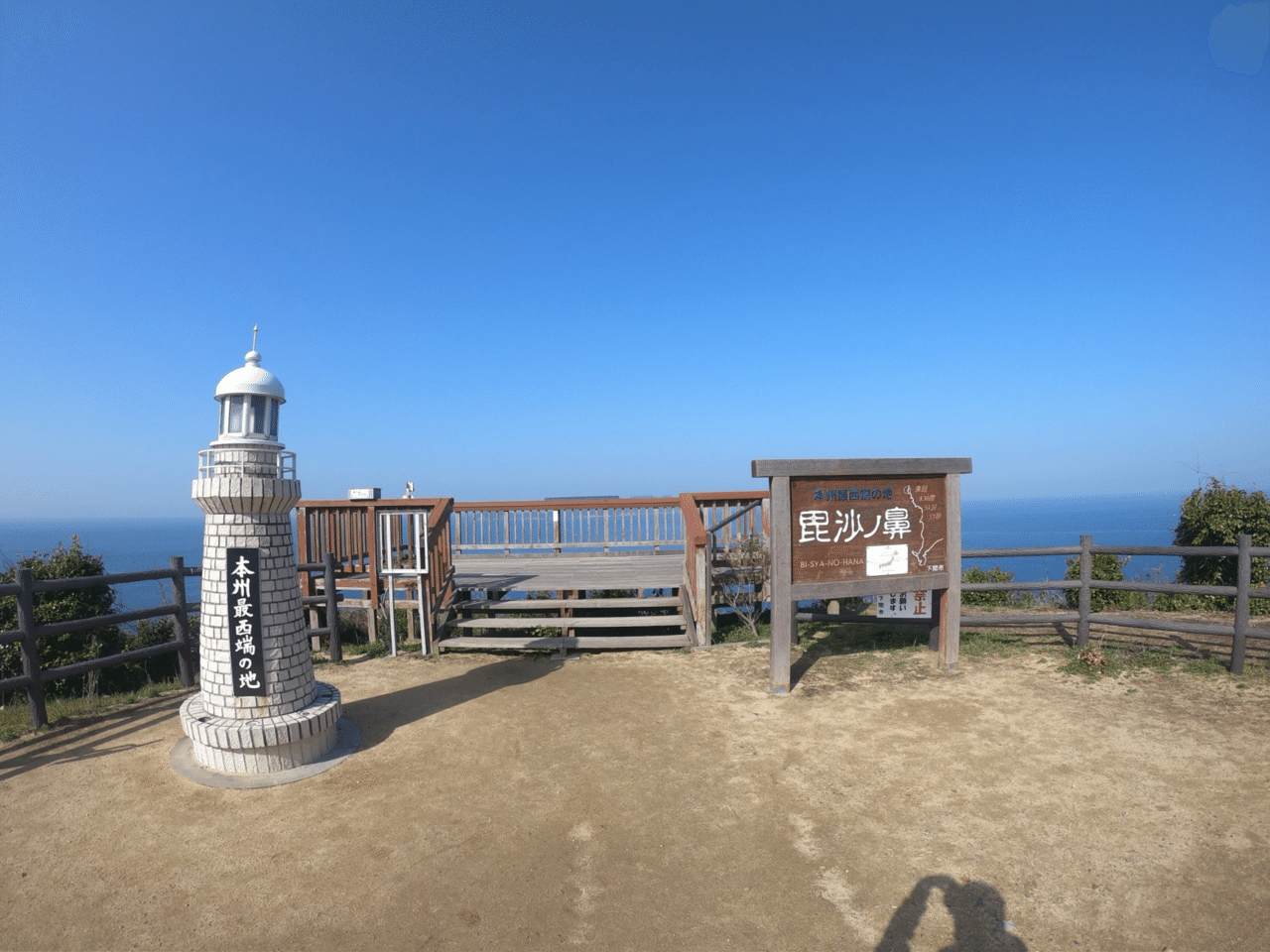

山口県下関市に位置する毘沙ノ鼻(びしゃのはな)は、本州最西端の地です。この地では、海の向こうに九州を望むことができ、「本州の終わり」を強く意識させられました。

6-1. 毘沙ノ鼻のアクセスと象徴

毘沙ノ鼻へは車で比較的簡単にアクセスでき、駐車場からも徒歩数分で到達できます。岬には「本州最西端の地」の碑が建てられており、記念撮影をする観光客も多いです。

6-2. 九州を望む景色

毘沙ノ鼻からは、海の向こうに九州の大地を望むことができます。訪れた日は晴天で、海峡を挟んだ九州の山々がはっきりと見えました。「本州の端から九州を眺める」という特別な体験が、この場所の魅力です。

また、岬に立つと関門海峡を通る大型船や貨物船の行き交いを見ることができ、日本の海運の重要性を感じさせられます。

6-3. 毘沙ノ鼻での体験

毘沙ノ鼻の周辺は自然が豊かで、海風を感じながらの散策が楽しめます。近くには展望台や遊歩道があり、のんびりとした時間を過ごすのに最適な場所です。

観光を終えた後、下関市内でいただいた名物「ふぐ料理」は格別でした。特に、ふぐ刺しやふぐちり鍋は新鮮そのもので、本州最西端の旅を締めくくるにふさわしい贅沢な味でした。

第7章:九州最北端「神崎鼻」

長崎県佐世保市に位置する神崎鼻(こうざきばな)は、九州最北端の地として知られています。九州の玄関口ともいえるこの地では、自然と人工物が調和した景観を楽しむことができました。

7-1. 神崎鼻のシンボル「九州最北端の碑」

神崎鼻には「九州最北端の地」を示す碑が設置されています。ここに訪れると、「九州の最北」という特別な位置を意識させられます。訪問した際は、碑をバックに写真を撮る観光客が多く、私も記念撮影をしました。

また、周辺には展望デッキがあり、玄界灘を一望できる絶好のロケーションでした。目の前に広がる海と、遠くに見える島々が、九州の豊かな自然を象徴しているように感じました。

7-2. 神崎鼻から望む絶景

神崎鼻からは、玄界灘の大海原を見渡すことができます。このエリアは穏やかな海が広がる一方で、時折強い風が吹きつけることがあり、その自然のダイナミズムを感じることができました。

特に夕方に訪れたとき、玄界灘に沈む夕日は格別でした。水平線にゆっくりと沈みゆく太陽が海面を赤く染め上げる様子は、まるで絵画のようでした。

7-3. 神崎鼻での特別な体験

神崎鼻の周辺は自然が豊かで、のんびりとした時間を過ごすのに最適です。近くの漁港で新鮮な魚介類を購入し、その場で食べられる小さな市場もありました。私は地元のアジを使った「アジフライ定食」をいただき、その美味しさに驚かされました。

また、佐世保市内まで足を延ばし、有名な「佐世保バーガー」も堪能しました。最北端の地から市街地までの距離感が程よく、観光にも便利な立地でした。

第8章:九州最南端「佐多岬」

鹿児島県肝付町に位置する佐多岬は、九州最南端の地です。この岬は、豊かな亜熱帯植物に囲まれた特別な場所で、訪れた際には南国の雰囲気を存分に味わうことができました。

8-1. 佐多岬のシンボル「佐多岬灯台」

佐多岬灯台は、九州最南端のシンボルとして有名です。この灯台は日本の中でも特に歴史のある灯台であり、その美しい白亜の姿が印象的でした。灯台の周辺には遊歩道が整備されており、灯台をぐるりと回るようにして絶景を楽しむことができます。

訪れた日は晴天で、灯台からの景色が非常にクリアに見えました。太平洋の大海原と亜熱帯の緑が調和する様子は、他の岬では味わえない独特の魅力でした。

8-2. 佐多岬の絶景ポイント

佐多岬の絶景ポイントの一つは「展望台」です。展望台からは大隅海峡が一望でき、特に晴れた日には種子島や屋久島を望むこともできます。私が訪れたときも、遠くに島々が浮かんでいるのをはっきりと見ることができ、まるで南の果てに来たかのような感覚を覚えました。

また、岬周辺には亜熱帯特有の植物が多く、散策中には珍しい植物を見ることができました。自然好きな私にとっては非常に興味深い場所でした。

8-3. 佐多岬でのグルメ体験

佐多岬周辺では、新鮮な地元の魚介類を使った料理を楽しむことができます。特に、岬からほど近い食堂でいただいた「キビナゴの刺身」は絶品でした。また、地元産のさつま揚げや黒豚を使った料理も豊富で、南国らしい味わいを堪能できました。

さらに、佐多岬近くの道の駅では、地元特産品であるタンカン(柑橘類)を使ったジュースが販売されており、観光後の疲れを癒してくれました。

第9章:四国最南端「足摺岬」

高知県土佐清水市に位置する足摺岬は、四国最南端の地です。この岬は、断崖絶壁と太平洋の荒波が作り出す壮大な景観が特徴です。

9-1. 足摺岬の象徴「白亜の灯台」

足摺岬の象徴である白亜の灯台は、岬の先端にそびえ立ち、訪れる人々を迎えてくれます。この灯台は四国最南端を示す重要なランドマークで、周囲には展望デッキや遊歩道が整備されています。

灯台の上からは、太平洋が360度見渡せる絶景が広がっており、水平線の向こうにどこまでも続く海の壮大さに圧倒されました。

9-2. 足摺岬の自然と景観

足摺岬は断崖絶壁の岬としても有名です。高さ80m以上の崖が海に向かってそびえ立ち、その下を荒々しい波が叩きつける様子は、自然の力強さを感じさせます。

訪れた際には、「白山洞門」という自然の岩のトンネルも散策しました。この洞門は、波と風による侵食で作られたもので、自然が作り上げた芸術作品のようでした。

9-3. 足摺岬での特別な思い出

足摺岬では、岬周辺に生息する野鳥や動植物も楽しめました。特に、遊歩道で見た四国特有の植物や、空を飛ぶ鵜(う)の群れは印象的でした。

また、観光後に近くの「足摺温泉郷」で温泉に浸かり、旅の疲れを癒しました。岬と温泉がセットで楽しめるのも、足摺岬ならではの魅力だと思います。

第10章:四国最東端「蒲生田岬」

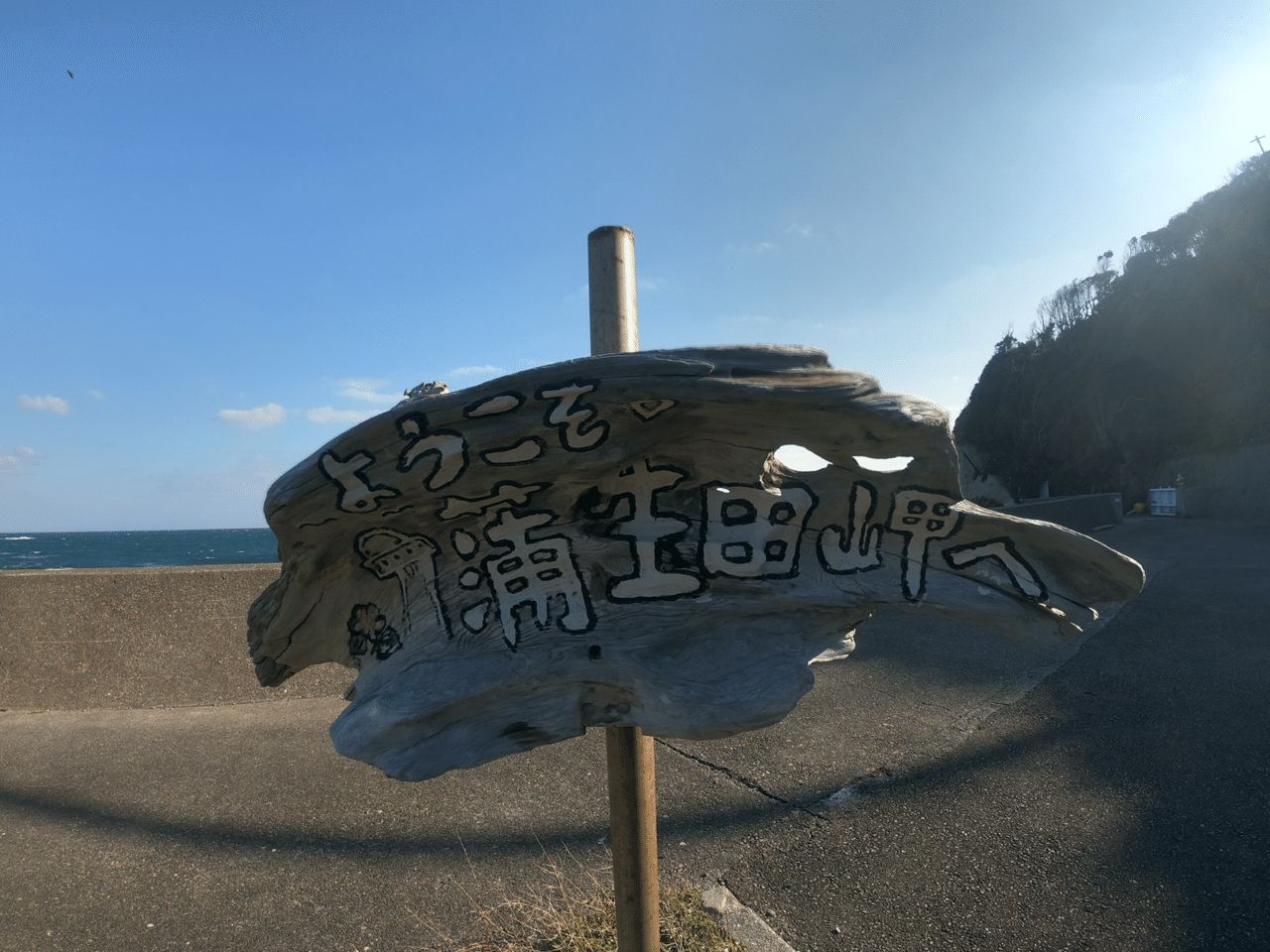

徳島県阿南市に位置する蒲生田岬(かもだみさき)は、四国最東端の地です。ここでは、静かな海と牧歌的な風景を楽しむことができました。

10-1. 蒲生田岬の魅力

蒲生田岬は観光地化されておらず、訪れる人も少ないため、静寂と自然を独り占めできます。この岬に立ったとき、「何もない」ということが逆に特別な魅力であると感じました。

岬に設置された「四国最東端の地」の碑と、小さな展望台が唯一の観光スポットで、その素朴さが心に残りました。

第11章:四国最西端「竹居岬」

愛媛県西宇和郡伊方町に位置する竹居岬(たけいみさき)は、四国最西端の地として知られています。瀬戸内海に面したこの岬は、これまで訪れた岬とはまた異なる穏やかさと静けさを備えた場所でした。

11-1. 竹居岬の特徴と魅力

竹居岬は、瀬戸内海の穏やかな海に囲まれた、四国最西端の地です。到達するには車やバスを利用する必要がありますが、岬に近づくにつれ広がる風景に心が和らぎます。瀬戸内海特有の島々が点在する風景が視界に広がり、その穏やかな表情は、これまで訪れた「日本の四端」とは一線を画すものでした。

岬には「四国最西端」の碑が立っており、瀬戸内海の穏やかな波音を聞きながらその前に立つと、四国の最西端に来たという特別な達成感が得られました。

11-2. 竹居岬での景観と静寂

竹居岬の最大の魅力は、何と言ってもその静けさです。観光地としての賑わいは少なく、まるで時間が止まったかのような感覚を味わうことができます。私が訪れたときも、他の観光客の姿はほとんど見られず、ひたすら穏やかな瀬戸内海を眺めながら、1人で岬を散策しました。

灯台や展望台のような目立つ施設はありませんが、逆にその素朴さが心に染み渡る場所です。特に夕方に訪れると、オレンジ色に染まった空と海が溶け合い、静寂の中で見る夕景がとても美しかったです。

11-3. 地元グルメと竹居岬の魅力

竹居岬近くの集落では、瀬戸内海で採れた新鮮な魚介類が楽しめます。私は岬に向かう途中で立ち寄った小さな食堂で、「じゃこ天」と呼ばれる名物料理をいただきました。魚のすり身を揚げたこの料理は、シンプルながらも深い味わいで、瀬戸内海の恵みを感じさせてくれる一品でした。

また、帰り道に立ち寄った道の駅では、地元の特産品である「みかん」を使ったスイーツが充実しており、旅の最後を締めくくる甘いひとときとなりました。

第12章:日本の四端を巡った総括

12-1. 日本の四端の多様性

これまで訪れた日本の四端、12の岬を振り返ると、それぞれが持つ個性や特色が鮮明に思い出されます。

• 宗谷岬(最北端): 厳しい自然環境と国境を感じさせるロケーション。

• 納沙布岬(最東端): 北方領土問題を象徴する歴史的な場所。

• 大間崎(本州最北端): マグロの街と津軽海峡を望む美しい海岸線。

• 魹ヶ崎(本州最東端): 手つかずの自然と秘境感。

• 潮岬(本州最南端): 太平洋の広がりを感じる絶景スポット。

• 毘沙ノ鼻(本州最西端): 九州を望む静かな岬。

• 神崎鼻(九州最北端): 玄界灘の穏やかな海と港町の風情。

• 佐多岬(九州最南端): 亜熱帯植物と広がる南国の雰囲気。

• 足摺岬(四国最南端): 断崖絶壁と太平洋の荒波が作る壮大な景観。

• 蒲生田岬(四国最東端): 静かな海と牧歌的な風景。

• 竹居岬(四国最西端): 瀬戸内海の穏やかさと静寂が魅力。

これらの岬を巡る旅は、それぞれの地域が持つ自然や文化、歴史に触れる貴重な体験となりました。

12-2. 日本の端を巡る旅の意義

日本の四端を巡る旅は、単に「端」を訪れるだけではなく、日本という国の広がりや、多様な文化・自然環境を感じる旅でもあります。

• 地理的な学び: 日本列島の最北から最南まで、実際に訪れることでそのスケール感を体感しました。

• 歴史との出会い: 特に納沙布岬や宗谷岬では、日本の歴史や国境の意識が強く刻まれています。

• 人々との触れ合い: 各地で出会った地元の方々との交流が、旅をさらに豊かなものにしてくれました。

12-3. 今後の展望:他の岬も巡りたい

今回紹介した12の岬を訪れたことで、私の「日本の端」を巡る旅はひとつの区切りを迎えましたが、まだ訪れていない岬や端の地もたくさんあります。これからも、こうした旅を続けていきたいと思っています。

例えば、沖縄の端や離島の端も訪れ、日本の広がりをさらに深く感じたいと考えています。

12-4. まとめ:日本の四端の魅力を共有しよう

この記事を読んで、「日本の端」に興味を持った方がいれば、ぜひ一度訪れてみてください。それぞれの岬は、自然、歴史、人々の暮らしが織りなす特別な場所です。地図では感じられないスケール感や感動を、現地で味わうことができるはずです。

次はどの端に行きますか?コメントやご意見で、あなたの旅の計画をぜひ教えてください!